Sammelklage gegen Vodafone

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat eine Sammelklage gegen Vodafone Kabel eingereicht, wegen unrechtmäßiger Preiserhöhungen bei bestehenden Festnetz- und Internetverträgen im Jahr 2023.

Möglichkeit zur Rückforderung unrechtmäßiger Bankgebühren

In Deutschland haben viele Bankkunden die Möglichkeit, unrechtmäßig erhobene Gebühren von ihren Banken zurückzufordern. Dies folgt aus Urteilen des Bundesgerichtshofs (BGH) und anderen Gerichten, die besagen, dass Banken die Zustimmung ihrer Kunden zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder zu Gebührenerhöhungen nicht einfach unterstellen dürfen.

Deutsche Kfz-Versicherer stehen vor Milliardenverlusten

Deutsche Kfz-Versicherer stehen auch im Jahr 2024 vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, da sie voraussichtlich bis zu zwei Milliarden Euro Verlust verzeichnen werden. Dies folgt auf einen Verlust von über drei Milliarden Euro im Vorjahr.

Alarmierender Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge

Deutschlands Sozialversicherungssysteme stehen vor enormen finanziellen Herausforderungen, bedingt durch demografische Veränderungen und steigende Kosten. Nach einem Bericht drohen den Beitragszahlern der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Sozialen Pflegeversicherung deutliche Beitragserhöhungen. Der GKV-Zusatzbeitrag könnte sich beispielsweise um mindestens 0,75 Prozentpunkte erhöhen.

Kürzungen bei Bürgergeld

Im Jahr 2023 wurde einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge bei etwa 16.000 Empfängern von Bürgergeld der Regelsatz gekürzt. Dies entspricht rund 0,4 Prozent der insgesamt 3,9 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher in Deutschland.

Verdacht auf Lebensmittelbetrug

In der deutschen Wurstindustrie steht der Vorwurf im Raum, dass große Fleischproduzenten wie Tönnies und Wiesenhof möglicherweise Separatorenfleisch, eine Masse aus maschinell verarbeiteten Fleischresten, ohne entsprechende Kennzeichnung in ihren Produkten verwenden.

Aktuelle Ratgeber

Hundehaftpflichtversicherung wechseln

Falls Sie schon eine Hundehaftpflichtversicherung bei einem anderen Anbieter haben, bietet die Neodigital Versicherung Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kosten zu reduzieren, ohne Einbußen bei den Leistungen hinnehmen zu müssen. Wechseln Sie zu den gleichen Leistungen & sparen Sie 5 % günstigeren Beitrag als beim aktuellen Versicherer.

Versicherungen wechseln

Der Wechsel einer Versicherung kann finanzielle Vorteile bringen und eine bessere Abdeckung ermöglichen. Wichtig ist dabei, die Kündigungsfristen und Bedingungen der aktuellen und neuen Verträge genau zu beachten und einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Beim Wechsel von Versicherungen wie Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall- und Wohngebäudeversicherungen gibt es verschiedene Aspekte zu beachten.

Ratgeber

Düsseldorfer Tabelle

Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Entwicklung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, in dem die Leitlinien für den Kindesunterhalt festgelegt werden. Hier erhalten Sie Düsseldorfer Tabelle zur Ermittlung des Kindesunterhalt zum PDF Download.

Unterhaltsvorschuss

Der Unterhaltsvorschuss dient zur Garantierung der finanziellen Stabilität von Familien mit alleinerziehenden Elternteilen. Die Vorauszahlung oder die Ausfallleistung springen ein, wenn der andere Elternteil seine Unterhaltzahlung gar nicht oder nicht in ausreichendem Maße leistet.

Altersteilzeitrechner

Die Altersteilzeit und die Frührente kann nach dem Altersteilzeitrechner und dem aktuellen Altersteilzeitgesetz unter bestimmten Voraussetzungen für höchstens sechs Jahre bis zum Bezug von Altersrente durch Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden.

Altersteilzeit

Die Altersteilzeit kann unter bestimmten Voraussetzungen für höchstens sechs Jahre bis zum Bezug von Altersrente durch Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden.Dadurch soll die Altersteilzeit älteren Arbeitnehmern eine sozial abgesicherte Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Witwenrente

Damit man eine Witwenrente beantragen kann, muss der verstorbene Partner schon die Rente bezogen oder zumindest fünf Jahre lang Beiträge für die Rentenversicherung bezahlt haben. Für die Witwenrente müssen die vorausgesetzten Ansprüche erfüllt werden.

Rentenversicherung

Die Rentenversicherung ist die häufigste Vorsorgeart, die in Deutschland für das Alter getroffen wird. Der aktuelle Rentenwert ist der Bruttowert in Euro, der der Beitragszahlung für ein Kalenderjahr aufgrund des jeweiligen Durchschnittsverdienstes entspricht.

Riester-Rente

Anhand der Riester Rente können Anlageprodukte gefördert werden, indem eine staatliche Zulage oder der Eigenanteil in Form eines Sonderausgabenabzugs gewährleistet wird. Dafür müssen die Anlageprodukte staatlich zertifiziert sein.

Zusatzbeitrag Krankenkasse

Der Zusatzbeitrag Krankenkasse kommt zustande, wenn Krankenkassen nicht genügend Geld zur Verfügung haben. Grundsätzlich erhalten sie ihr Geld aus den Standardkassenbeiträgen, doch diese reichen in der Regel nicht aus. Hier eine Übersicht der Zusatzbeiträge aller Krankenkassen.

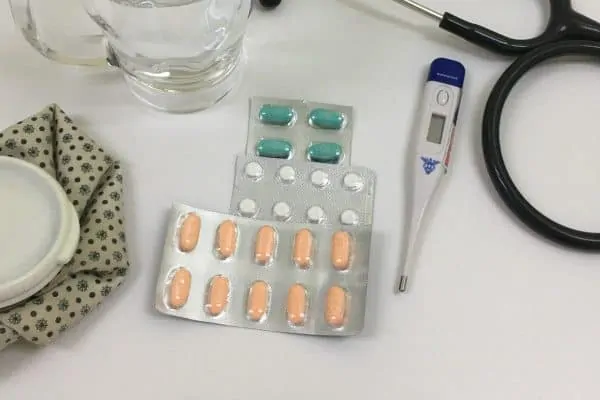

Krankengeld

Das Krankengeld gibt finanziellen Schutz bei Erkrankungen oder Unfällen die dafür sorgen, dass man nicht seiner Arbeit nachgehen kann. Es ist der Zeitraum, in dem der Lohn auch währen einer Krankheit weitergezahlt wird.

Basistarif in der PKV

Mit der Versicherungspflicht für Personen wie Beamte oder Selbstständige, die sich in der PKV versichern müssen, kam auch der Basistarif der PKV am 1. Januar 2009 zustande. Damit auch Personen mit schweren Vorerkrankungen bei der PKV unterkommen können, wurde der Basistarif geschaffen.

Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung

In Deutschland sind rund 90% der Bevölkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert. Die Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung 2021 legt fest, wie hoch Ihr maximaler Beitrag zu gesetzlichen Krankenversicherung ist und wird jährlich neu festgelegt.

Erwerbsminderungsrente

Eine Erwerbsminderungsrente können Sie erhalten, bis Sie die Regelaltersgrenze erreichen. Dafür müssen Sie bestimmte medizinische und versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen, beispielsweise, dass Sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung bietet einen umfangreichen Schutz. Die private Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt einem berufstätigen Versicherten eine Rente, wenn er wegen einer Krankheit oder eines Unfalls zu mindestens 50 % berufsunfähig ist.

Arbeitslosengeldrechner

Relativ einfach lässt sich mit einem Arbeitslosengeldrechner ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 berechnen, während bei der Berechnung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 2 („Hartz 4“) die persönlichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse einbezogen werden müssen.

Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze ist ein Wert in der Sozialversicherung, der jedes Jahr vom Gesetzgeber für die Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung und Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung neu festgelegt wird.